Er ist ein wandelndes Musiklexikon und interessiert sich für alles, was nur im Geringsten mit Musik zu tun hat. In den frühen achtziger Jahren gründet er die Punkband 0815, ohne wirklich selbst Punk zu sein oder wirklich zu wissen was Punk überhaupt ist, schreibt später Briefe und Beiträge an Lutz Schramm für die Radiosendung Parocktikum, gründet in den frühen Neunzigern das Fanzine Urgh! und betreut seit 2009 die Internetseite Parocktikum Wiki, welche eine der wichtigsten Onlinequellen für alternative Musik der neuen Bundesländer ist. Er wurde Drucker, lernte in seinem Betrieb die Leute um Die Art und Kulturwille kennen, arbeitete im ersten unabhängigen Schallplattenladen Leipzigs, ließ sich von Neonazis die Nase brechen, machte immer mal wieder Musik, arbeitet heute als überzeugter Verkäufer in einem Bioladen und ist Mitgründer des Heldenstadt Anders e.V. Für uns hat er nun seine Geschichte aufgeschrieben, die wir hier gerne mit euch teilen möchten. Es ist keine Geschichte über oppositionelle Undergroundpunks, Knast und Repressionen, sondern eine über den Versuch, in der DDR die eigene Freiheit über Musik zu finden, ständig neues zu entdecken und sich selbst im Rahmen der engen DDR auszuleben. Und genau dadurch ist Dieters Geschichte immer dicht an den Ereignissen der Zeit und hat diese auch immer für sich genutzt. Dies macht seine Vita umso interessanter, bietet sie doch einen wunderbaren Einblick in den DDR Alltag zwischen Lehrwerkstatt, Westpaketen und Rockkonzerten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und entdecken.

Stibbi (*1966)

Nein, ich hatte keine Haare auf Krawall. Wirklich, überhaupt gar keine. Dafür hatte ich einen Vater, der mir und meinem zwei Jahre älteren Bruder Uli als Musiker im Leipziger Gewandhausorchester einige Dinge ermöglichen konnte, die von anderen als Privilegien beneidet wurden, uns aber eine alltägliche Selbstverständlichkeit waren. Mit dem berühmten Klangkörper ist er ständig um die ganze Welt gereist und konnte dort unsere kleinen Wunschzettel abarbeiten. Darauf standen erst LEGO-Baukästen, später Schallplatten und irgendwann auch ein mächtiger Kassettenrecorder. Manche glaubten damals, die Musiker würden auf den Reisen ihr Gehalt in „Westgeld“ bekommen. Aber in Wirklichkeit haben die sich immer ihre Verpflegungsspesen sozusagen vom Munde abgespart. Bei der Abreise war der Koffer meines Vaters voll mit Brot, Tütensuppe, Schmelzkäse und Wurstkonserven. Wenn er dann nach drei, vier oder sogar noch mehr Wochen endlich zurückkehrte, war alles aufgegessen und hatte sich gewissermaßen in Jeans, T-Shirts, Turnschuhe oder eben Vinyl verwandelt. Das gemeinsame Auspacken dieses Koffers war ein Ritual, das Begutachten der Mitbringsel ein regelrechtes Fest! Es hat uns aber auch zur Bescheidenheit erzogen. Wir waren immer zufrieden und kaum neidisch darauf, was der andere bekommen hatte, und wir wussten wo das „Budget“ dafür herkam. Wir bekamen außerdem die legendären „Westpakete“, weil wir massig Verwandte dort hatten. Da waren neben ein paar Fressalien immer auch Klamotten aus zweiter Hand drin. Eine echte Wundertüte, weil natürlich kein Absender auf sowas wie Kleidergrößen oder Jungs/Mädels-Sachen geachtet hat. Was nicht passte, wurde von meiner Mutter passend gemacht oder eben weitergegeben. Die West-Verwandtschaft waren überwiegend Akademiker, viele Pfarrer, Lehrer und so was. Die waren alle total pragmatisch, was materielle Dinge anging, und haben viel mehr Wert auf Bildung und „geistige Nahrung“ gelegt. All das bestimmte unsere Ost/West-Sichtweise, es war sozusagen Alltag ohne das Gefühl von Verzicht oder Entbehrung, aber auch ohne Neid oder Statusdenken, was in der DDR ja sonst sehr verbreitet war.

Durch diese Brille habe ich die gesamte Kindheit und Jugend hindurch meine Umwelt wahrgenommen. Das war manchmal sicher ganz schön weltfremd, hat mich aber geprägt und Eigenschaften geformt, über die ich aus heutiger Sicht ziemlich froh bin. So habe ich zum Beispiel zu allen Mitschülern den gleichen Draht gefunden, Vorurteile, Ausgrenzung, Hierarchien oder sozialen Dünkel habe ich ignoriert oder, noch wahrscheinlicher, gar nicht deuten können. Eher noch habe ich mich gerade zu den Außenseitern hingezogen gefühlt. Im damaligen System der Polytechnischen Oberschule bis zur 10. Klasse gab es ja diese Auslese nicht. In der wichtigen Phase, wo sich das soziale Bewusstsein entwickelt, lernten alle zusammen und mussten sich miteinander arrangieren. Eines der wenigen Dinge, die ich in der DDR ziemlich gut fand, auch aus heutiger Sicht. Klar gab es so etwas wie Mobbing, gerade auch wegen prekären materiellen Verhältnissen, die sich schon in banalen Äußerlichkeiten wie „Hochwasserhosen“ zeigten. Aber gleichzeitig gab es so wenigstens die Möglichkeit zum kindlich-vorurteilsfreien Einblick in das Leben aller Schichten, um Eigenschaften wie Solidarität und Empathie lernen zu können. Diesbezüglich habe ich selbst übrigens Glück gehabt. Ich war ja immer einer der Kleinsten in meiner Klasse, ziemlich mager und nicht besonders robust, deshalb wurde ich auch ein Jahr zurückgestellt. Gleichzeitig fiel mir das Lernen total leicht, was mir immer gute Zensuren bescherte, außer natürlich in Sport. Ich war also, als mickriger „Streber“ und ab 12/13 noch dazu Brillenträger, eigentlich das perfekte Mobbing-Opfer. Aber dazu kam es nie, alle „Coolen“ in meiner Klasse hatten mich nicht nur frühzeitig akzeptiert, wir wurden sogar zu einer absolut verschworenen Clique, die auch außerhalb der Schule sehr viel zusammen unternahm. Und genau dort nahm dann spätestens ab der 9. Klasse Musik zunehmenden Raum ein. Einen ewigen Ehrenplatz bekamen bei mir und meinem Bruder QUEEN und PINK FLOYD, weil wir dank Westreise-Papa bereits seit 1979 stolze Vinylinhaber dieser Bands waren. Schallplatten fand ich immer schon toll, und musste die beginnende Sucht erst einmal befriedigen, indem ich alles was unsere Dunckerviertel-Bibliothek zu bieten hatte, mit nach Hause schleppte. Also den ganzen verschmähten Ostrock der Siebziger. Die begehrteren „Lizenzen“ standen hingegen auch teilweise zuhause im Schrank, denn als Bückware hatten die Status-Charakter, beinahe egal was drauf war. Den tiefsten Eindruck aber hat bei mir schon 1981 die Amiga-Scheibe von THE WHO hinterlassen. Das war eine echte und dauerhafte Initiation, sowohl wegen der rohen Energie der Musik als auch wegen der besungenen Themen. Ich habe sie unzählige Male angehört und mir von der nächsten BRD-Reise bei meinem Vater umgehend ein Text-Taschenbuch bestellt.

Neue Ostdeutsche Wellen

Unser aller Teenager-Sozialisation hingegen war Anfang der 80er natürlich die „Neue Deutsche Welle“, welche die Radioprogramme mit diesem hyper-kommerziellen Retro-Pop-Schlager-Krams flutete. Da liefen dann allerdings auch Bands wie NICHTS, GRAUZONE, DEUTSCH-AMERIKANISCHE FREUNDSCHAFT, IDEAL , EXTRABREIT oder die FEHLFARBEN mit, bei denen ein mehr oder weniger starker Abglanz der ursprünglichen „Bewegung“ herausfunkelte: Punk.

Für uns Heranwachsende, die sich gerade für Rockmusik in ihrer perfekten, aber auch unnahbar überproduzierten Art zu begeistern begannen, hatte das einen subtilen DIY-Effekt, ebenso wie die im West-Pop zuvor völlig anders genutzte deutsche Sprache. Aus der Möglichkeit des Dazu-gehören-Könnens entstanden zuerst Phantom-Gruppen mit jeder Menge möglichst schräger Namen. Aber da gleich drei Freunde aus unserem Kreis ihre handwerklichen Hobbies im Eigenbau von Musik-Equipment ausübten (Schlagzeug, E-Gitarre, Halbleitertechnik), und sogar eine ungeheizte Werkstatt-Etage als Proberaum zur Verfügung stand, war schnell eine echte Band greifbar. Alles, was noch dazu von irgendeinem Nutzen sein konnte, wurde zusammen getragen: der aus Japan importierte Ghetto-Blaster und das wertvolle AIWA-Mikrofon vom Papa, ausgeweidete Röhrenradios als Eigenbau- Verstärker, eine BONTEMPI „Hit-Orgel“ mit elektrischem Windrad. An die Violine, mit der mich meine Eltern mehrere Jahre zum Geigenunterricht geschickt hatten, wurden selbst konstruierte Tonabnehmer angeschraubt, ein verschlissener giftgrüner E-Bass aus dem A&V wurde aufgepimpt und meinem Bruder zugeteilt, um unsere rudimentäre Besetzung zu komplettieren. Aber was sollten wir spielen? Als erstes versuchten wir uns an dem von mir favorisierten Rock-Klassiker „My Generation“ von THE WHO, in absoluter Verkennung der dahinter versteckten virtuosen musikalischen Anforderungen. Frust und Ratlosigkeit folgten. Dann führte unser Gitarrenkonstrukteur Thomas uns die atonalen Akkorde aus „Kollaps“ vor, die er in irgendeiner TV-Doku über die EINSTÜRZENDEN NEUBAUTEN gesehen hatte. Wir waren erst erheitert, danach verblüfft, schließlich fasziniert. Innerhalb kürzester Zeit entstand daraus unser allererster eigene Titel, inklusive Text zum Thema Umweltzerstörung: „Habt ihr“.

Damit war die Blockade gebrochen. Durch trotziges In-Kaufnehmen unserer begrenzten Fähigkeiten entstand ein rustikal und simpel konstruiertes Songrepertoire. Dieses wurde komplett mit zeitgemäßen „sozialkritischen“ Themen betextet: Neubauwüsten, atomare Aufrüstung, Konsum- und Spießermentalität, soziale Orientierungslosigkeit – als expliziteste Form von DDR-Kritik fanden wir das alles wichtig, der ideologische Überbau blieb unangetastet. An klassischen Rock-Topics wie Liebeskummer scheiterte ich mangels Erfahrung.

Wir nannten unsere Band erst EINSEITIG, schließlich 0815, um jeglicher Kritik an unserem Dilettantismus vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das einzige, was uns bei unserem Tun vollkommen abging, war der dazu gehörende Gestus. Denn keiner von uns hatte zu dieser Zeit eine „echte“ Punkband gehört, geschweige gesehen. Wir haben „unseren“ Punk sozusagen ganz alleine erfunden. Wir kannten keine Vorbilder, weder für die Musik, noch für die Äußerlichkeiten. Über „No Future“ hatte ich zwar ein paar dürre, ideologisch gefärbte Sätze in der Ostpresse gelesen, aber diese Einstellung kam mir fremd und seltsam vor. Selbst in unserem bevorzugten öffentlich-rechtlichen deutschen Westradio, im Programm von NDR 2, fand Punk nicht statt, geschweige denn im Fernsehen. Hier dominierten, trotz relativer Vielfalt, die angesagten Hits & Trends der Musikindustrie. Neben der NDW war das kurz nach 1980 vor allem die sogenannte „New Wave“ aus England, mit Gruppen wie VISAGE, ULTRAVOX, POLICE, ADAM & THE ANTS, DURAN DURAN, CULTURE CLUB oder OMD. All diese Bands begeisterten uns, erfüllten unsere Bedürfnisse als 14/15-jährige nach Style, Romantik und tanzkörperlicher Erfahrung vollumfänglich. Wir waren alle Fans und hatten eine individuell kürzere oder auch längere Popper-Phase.

Womit es bei mir tiefer und weiter ging, war Rockmusik als Medium an sich, sowohl in Theorie wie auch in Praxis. Ich verschlang jedes gedruckte Wort dazu, allerdings nicht aus der „Bravo“, die wohl immer unter der Hand an mir vorbei zirkuliert sein muss, sondern aus deren DDR Äquivalenten „Melodie & Rhythmus“ und „Neues Leben“. Gleichzeitig begann ich, regelmäßig auf Live-Konzerte zu gehen. Im Lauf der nächsten zwei, drei Jahre sah ich dadurch solche Ostrock-Dinosaurier wie PRINZIP, STERN MEISSEN, CITY und die PUHDYS, aber auch die damals neuen SILLY, PANKOW, ROCKHAUS oder JESSICA, die eine durchaus glaubhaft jugendgemäßere Ansprache hinbekamen. Und in den Vorprogrammen oder in unkonventioneller Umgebung wie in cool zweckentfremdeten Kinosälen gab es dazu manchmal Gruppen wie JUCKREIZ, POSSENSPIEL, REGGAE PLAY, P16 oder CHRISTIN D. zu sehen, die schon fast wie „echte Westbands“ klangen und sogar aussahen! Die Atmosphäre auf diesen Konzerten hat mich von Anfang an total fasziniert, das teilweise archaische Gruppenerlebnis, die Selbstbehauptung im Gewühle, das lang & spät unterwegs sein und nicht zuletzt die Dosis „Sex & Drugs & Rock’n Roll“ die selbst im Ostrock präsent war. Bei diesen Unternehmungen war ich immer alleine, keiner meiner damaligen Freunde hatte etwas dafür übrig. Aber das Kribbeln und die Spannung bei dieser Form von Selbstermächtigung taten mir gut, das Gefühl des Dazu-Gehörens und des gleichzeitigen Außenseiter-Erlebnisses. Denn ich machte dort keine Bekanntschaften, versuchte als Beobachter sozusagen „unsichtbar“ zu sein und begann aber gleichzeitig diese Welt, beinahe eifersüchtig, als Teil meines Ichs zu betrachten.

Für unsere eigene Band entstand weder durch ULTRAVOX noch durch SILLY irgendein Input. Wir betrieben sie, aus heutiger Sicht, in einem eigenartigen Parallel-Universum. Unser Freundeskreis waren unsere enthusiastischen aber auch einzigen Fans, wir hatten selbst in den aktivsten Jahren 1983 und 1984 keinerlei Ambitionen, darüber hinaus zu kommen. Ausgenommen der gescheiterte, weil nur halbherzig unternommene Versuch, uns bei der Schulabschlussfeier im Sommer 1983 live zu präsentieren. Dafür spielten wir im Dezember 1983 auf der Teenager- Silvester-Party im Wochenendhaus der Familie unseres Schlagzeugers Matthias. Alle fanden es super, und wir waren glücklich, unsere Jungsfreundschaft in Form einer Band über die Schulzeit hinaus zu erhalten. Und das gelang sogar ein weiteres Jahr lang, bei unserem folgenden Silvesterkonzert am selben Ort hatte mein Bruder Uli aber bereits seinen Wehrdienst begonnen. Wie er es bewerkstelligen konnte, trotzdem seinen Bass an diesem Abend zu spielen, weiß keiner mehr genau. Das war der Anfang vom 0815-Ende. Mehrere andere Jungs mit Gitarren besuchten danach unseren Proberaum und brachten nichts zustande außer, unsere musikalischen Koordinaten zu verwirren. Den diesbezüglichen „Höhepunkt“ erreichte ein wesentlich älterer Bassist, der uns angesprochen hatte. In seiner Wohnung in Lößnig präsentierte er uns 1985 stolz seine sehr umfangreiche Sammlung altersbedingt obligatorischer CREAM, HENDRIX & ZAPPA-LP‘s und zog dann, vermutlich um uns einen Gefallen zu tun, seine „einzige New Wave Platte“ daraus hervor. Es war eine absolute High-Tech-Produktion der SIMPLE MINDS. In goldenes Vinyl gepresst. Wir hörten sie zu dritt mit unserem Gastgeber an und mussten schweigend zugeben, tief beeindruckt zu sein. Aber gleichzeitig, ohne zu wissen wie es den anderen ging, kamen mir unsere eigenen Songs auf einmal schäbig und stümperhaft vor, und ich vermute, bereits in diesem Augenblick ist 0815 gestorben.

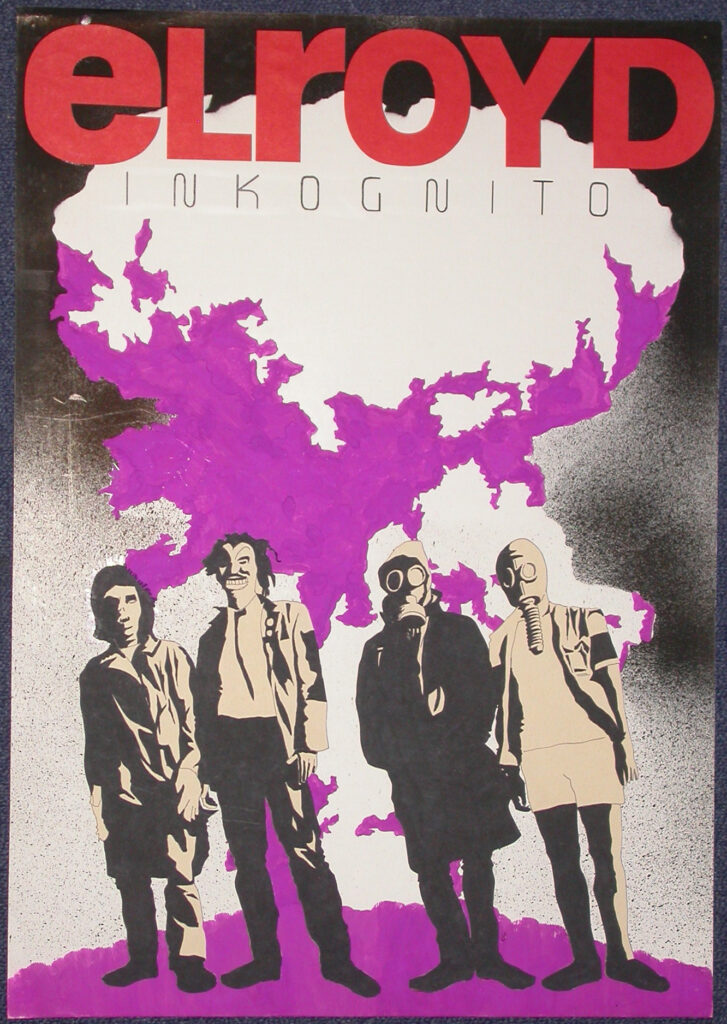

Der schnurrbärtige Cream-Fan warf schließlich als Erster das Wort „Einstufung“ in die Runde, wusste also offensichtlich genau, wie die Uhren für Nachwuchsrocker zu diesem Zeitpunkt tatsächlich tickten. Verblüffender Weise stand tatsächlich im Mai ‘85 unser Bandname in einer derartigen Konzertankündigung des Eiskeller! Als sich herausstellte, dass sich eine zweite Formation in unserem Dunstkreis so nannte, gaben wir uns ebenso trotzig wie großspurig mit EL ROYD einen neuen Namen. Ich designte umgehend ein Plakat, einen Coverentwurf für unser Debütalbum (!) und einen schicken Hochglanz-Aufkleber. Der blieb allerdings das einzige Produkt der neuen Combo, die Musik war endgültig auf der Strecke geblieben. Das „offiziell“ beschlossene Ende unserer Band datiert erst nach dem Frühjahr 1986, als unser aller Lehrzeit beendet war und das Berufsleben seinen Tribut forderte.

Punkrock mit Abitur

Dabei hatte gerade meine Lehre jede Menge wichtige Impulse gebracht. Da mir als Akademiker-Sprössling, ebenso wie meinem Bruder, die Erweiterte Oberschule als Zugang zur Hochschulreife verschlossen war, machte ich auf Betreiben meiner Eltern eine sogenannte „BmA“, eine Berufsausbildung mit Abitur. Von allen dazu wählbaren Professionen schien ihnen und mir der Offsetdrucker am geeignetsten, wegen der gefühlten Nähe zum „Kulturgut“ Literatur. Obwohl die Begegnung mit der Realität der „Schwarzen Kunst“ diesbezüglich ernüchternd war (in der Lehrwerkstatt wurden zum Beispiel Etiketten für Bierflaschen hergestellt), erwies sich die Berufswahl spätestens als Lebenswende, nachdem ich im Herbst 1985 in meinen Ausbildungsbetrieb „Offizin Andersen Nexö“ wechselte. Denn genau hier hatte ich den ersten echten „Kontakt“. Auf den Gängen begegnete ich Funny, Chille und Holm, die schon frisurtechnisch als Punks identifizierbar waren. Über Andreas, Lars und Roger wurde sogar gemunkelt, dass sie eigene Bands betrieben. Und schließlich kreuzte ein Auftragsbearbeiter mit einer Unterarmprothese meine Wege, der uns Jungdruckern zuvor schon als warnendes Beispiel für mangelnden Arbeitsschutz vorgestellt worden war. Sein Name: Holger Oley, genannt Makarios, zu diesem Zeitpunkt bereits Sänger der unaufhaltsam populär werdenden Formation DIE ART. Im Gegensatz zu den anderen bunten Vögeln war er freundlich und gesprächig. Er wurde für die nächsten knapp zehn Jahre erst Tippgeber & Wegweiser, später so etwas wie ein „Spinn-Freund“ und ständiger Begleiter meiner weiteren Selbstfindung. Ebenso wie seine Band DIE ART alle meine nachfolgenden Lebens-Phasen musikalisch untermalen sollte.

Aber auch unter meinen Mitlehrlingen entstanden nachhaltige Freundschaften. Mein absoluter Bruder im Geiste hieß Michael und uns verband zunächst eine Liebe zur Weltliteratur. Er wohnte in der verschlafenen Kleinstadt Zwenkau und kam als Fan von Heavy, Prog & Blues Rock eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Aber er brannte für Musik genau wie ich und wir quatschten pausenlos darüber. Wir kanalisierten unsere Leidenschaft über eine Wandzeitung in unserem Klassenzimmer, an der wir die verstaubte FDJ- Traditionspflege unverfroren durch die wöchentlich bei „Formel 1“ mitgeschriebenen West-Hitparaden ergänzten. Später kamen auch LP- und Buch-Rezensionen und Darstellungen unserer Lieblingsbands aus Fanperspektive dazu. Im Handumdrehen entstand daraus die Idee zu Motto-Tanzabenden für unsere Mitlehrlinge in der ungenutzten Schul-Kellerbar. Innerhalb eines Lehrjahres plante und realisierte jeder von uns eine derartige Veranstaltung. Michael hielt einen Vortrag zur Musik seiner persönlichen Favoriten, der britischen ProgRock-Band MARILLION, danach kniete ich mich tief und detailverliebt in die Geschichte von THE WHO. Passend dazu vergrößerte und vervielfältigte ich mit Hilfe von Schablone und Autolack-Sprühpistole briefmarkengroße Abdrucke von alten Konzertplakaten aus meinem Textbuch auf A1 Papier, und klebte damit den Keller voll wie einen Beat-Club der 60er Jahre. Leider traf als einziger unser Kumpel Oliver den Geschmack der Zeit: seine DEPECHE MODE Disko mit liebevoll selbst hergestellten Farb-Dias nach BRAVO-Postern war noch lange Gesprächsthema. Dass unsere unverhohlen öffentliche Verehrung von West-Jugendkultur keinen Widerspruch hervorrief, kann ich mir nur so erklären, dass selbst die Schulleitung froh war, wenn mal jemand überhaupt eine Initiative zeigte.

Mein Freund Michael versuchte mich auch in die Wochenend-Rituale der Kuttenträger einzuführen und nahm mich in die „Centralhalle“ nach Gaschwitz mit. Das war eine der regionalen Nahkampfdielen des Blues. Die dort offen ausgetragenen Aggressionen sowie das alkoholisierte und schmuddelige Publikum haben mich aber eher verstört und abgestoßen. Später kam ausgerechnet von diesem Michael der erste Hinweis auf eine, seiner Meinung nach, wie für mich gemachte Sendung des DDR-Jugendsenders DT64, der seit März 1986 als UKW-Vollprogramm zu empfangen war. Die Sendung hieß „Parocktikum“, aber so altbacken-verkrampft ich den Titel auch fand, schon beim ersten reinhören nahm sie mich gefangen: die DEAD KENNEDYS schmetterten ihr „MTV get off the Air“ und ich hatte mein Mantra gefunden! Ob SUGARCUBES oder THE CHILLS, ob PHILLIP BOAs VOODOOCLUB, SONIC YOUTH oder die PIXIES, sogar Klassiker wie THE FALL, THE SMITHS und JOY DIVISION hörte ich hier zum allerersten Mal. Und schließlich, mit vollkommen selbstverständlicher Gleichberechtigung: ELEKTRO ARTIST, ROSENGARTEN, DIE ANDEREN, Musik von der mir zuvor nur Makarios erzählt hatte, hier plötzlich auf Augenhöhe mit den internationalen Independent-Stars über die Radiowellen hereinkam, als wäre es das Normalste der Welt!

Und auch bei meinen Live-Rock-Ausflügen kam es zum Schlüsselerlebnis. Die Berliner PANKOW gastierten Ende 86 oder Anfang 87 im „Haus Auensee“ um ihre aktuelle LP „Keine Stars“ vorzustellen, die Vorband gaben ROCKHAUS. Beide Bands gefielen mir damals gut und ich war deshalb vor Ort. Noch im Eintrittsgewühle, direkt zwischen den Tischen der Ausflugsgastronomie und den Pankow-Fans, legten plötzlich ein paar deutlich jüngere Musiker los, ohne Bühne und ohne Vorwarnung. Vollkommen verblüfft wurde ich zum ersten Mal Pogo-Augenzeuge zu den hektischen Akkorden von „Pauls Hochzeit“. Denn es waren tatsächlich DIE ANDEREN, die hier wohl mit Billigung der Star-Rocker ein unangekündigtes Vorprogramm bestreiten durften. Und etwa zwei bis drei Stunden später übte ich, zusammen mit Hunderten, noch ungelenk den neu erlernten Tanz zu den Klängen von PANKOWs „Er will anders sein“. Inbrünstig und laut mitgesungen aus ebenso vielen Kehlen, brachten wir im Takt unserer gewollt klobigen Schuhe das Parkett des Saales zum Schwingen: „… er will GANZ ANDERS sein…“, und vielleicht dichteten wir sogar dazu „…ICH will ganz anders sein!“.

DIE ART sah und hörte ich im April 1987 endlich zum allerersten Mal live. Ein knappes halbes Jahr zuvor, auf einen von Holger zugeraunten Tipp hin, stand ich schon einmal zusammen mit Oliver, meinem ebenso interessierten Mitlehrling, spätabends vor den Fenstern des späteren „Conne Island“ Cafés. Die schmale Eingangstür ließ sich schon nicht mehr öffnen, aus den Spalten der von innen beschlagenen Scheiben drang dichter Zigarettenqualm. Ein paar gefährlich aussehende Gestalten kletterten noch von außen durch die Fenster über die Köpfe der Massen nach innen, wir trauten uns das nicht und zogen lieber Leine. Nur wenige Monate später fetzte ich dann doch, erhitzt vom Bier, in entfesseltem Pogo zu den Takten von „Symbole“ und „Irish Coffee“ durch das schäbige Gestühl des Eiskellers. Fortan zierte „ich bin grau / du bist grau / komm lass uns zusammen grausam sein“ den Rücken meiner Kunstlederjacke. Noch immer introvertiert und leicht selbstverliebt-intellektuell, in meinem Drucker-Berufsleben auf mich allein gestellt und seit kurzem auch noch Mieter einer eigenen, wenn auch winzigen Wohnung im Stadtteil Reudnitz, gehörten Konzerte wie dieses nun zu meiner rastlosen Suche nach Individualität. Irgendwie ähnlich wie meine Ausflüge zu SILLY & Co., drei, vier Jahre zuvor, und doch ganz anders. Keine von unten bewunderte Rock-Erhabenheit mit doppeldeutig-literarischen Texten mehr, sondern Krach auf Augenhöhe mit lauten, kryptischen Botschaften, die etwas tief innen in mir berührten, nach Enträtselung verlangten und doch auch ohne das schon irgendwie Erlösung versprachen.

Über den Autor